|

| Еп. Сергий (Дружинин) |

«В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской включен ряд святых, почитаемых в Русской Зарубежной Церкви«, официальный сайт Русской Православной Церкви, //www.patriarhia.ru/db/text/5605576.html

Сергий (Дружинин) (1863 — 1937), епископ, управляющий Ленинградской иосифлянской епархией, священномученик

Память 4 сентября и в Соборе новомучеников и исповедников Церкви Русской

В миру Дружинин Иван Прохорович, родился 20 июня 1863 года в Новом Селе Бежецкого уезда Тверской губернии в зажиточной крестьянской семье. Получил домашнее образование.

Приехал жить в Санкт-Петербург, где его двоюродные сестры пребывали монахинями Воскресенского Новодевичьего монастыря. Работал вагоновожатым конки.

По совету своих двоюродных сестер в начале 1881 года поступил послушником Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Как рассказывал он сам в 1931 году, «условия послушания в этом монастыре были очень тяжелые, и мне по слабому состоянию здоровья были не под силу. По совету настоятеля перешел я в Сергиеву пустынь около поселка Стрельна».

9 сентября 1887 года Иван Дружинин прибыл в Троице-Сергиеву Приморскую пустынь. Согласно установленному порядку, два года он пробыл там как мирянин, усердно посещая богослужения и исполняя различные монастырские послушания. 6 апреля 1889 года подал прошение о зачислении послушником, 9 октября 1889 года официально был принят в число послушников.

24 сентября 1894 года пострижен в монашество с наречением имени в честь прп. Сергия Радонежского.

20 ноября 1894 года рукоположен во иеродиакона. 24 апреля 1898 года — во иеромонаха.

С 1894 года исполнял послушание помощник ризничего, с 9 января 1902 года — ризничий.

С 1898 года также служил в храмах Константиновского дворца Стрельны и Павловского дворца.

С апреля 1900 до весны 1918 года — духовник великих князей Константина Константиновича и Дмитрия Константиновича Романовых и членов их семей. неоднократно встречался и с императором Николаем II.

В 1904 — 1905 годах был направлен военным священником в Маньчжурию, в действующую армию.

Настоятель Троице-Сергиевой пустыни

С 6 мая 1915 года — настоятель Троице-Сергиевой пустыни. 24 мая 1915 года был возведён в сан архимандрита.

Троице-Сергиева пустынь представляла собой тогда один из крупнейших монастырей епархии с семью действующими храмами, пятью часовнями и обширным хозяйством. Численность братии и проживавших «для богомоления» составляла почти девяносто человек. Образцовое ведение хозяйства позволило пустыни расширять благотворительную деятельность. В монастыре действовали инвалидный дом, школа на шестьдесят мальчиков, больница, странноприимная. В 1915 году архимандрит Сергий сообщал епархиальному начальству:

«В пустыне имеется помещение для странников, ежедневно оказывается приют 15-20 лицам, с выдачею при этом, по мере возможности, горячей пищи, при недостатке же таковой выдается хлеб и квас».

Во время Первой мировой войны в обители был также открыт госпиталь для раненых воинов, в котором в августе 1917 года лечились 29 человек.

Убежденный монархист. Спустя много лет, на допросе в ОГПУ говорил:

«В семье Константиновичей мне пришлось встречаться и с самим Царем, бывавшем на семейных торжествах у Великого князя… Последнюю свою встречу с Царем я имел на Рождестве в 1916 году, когда Государь со мной беседовал довольно продолжительное время. От облика Царя у меня осталось впечатление, что это был человек кроткий, смиренный, удивительно скромный, … в обращении более чем деликатный, с приятным взглядом. Поэтому факт отречения Государя от Престола я встретил с огромным сожалением, скорбел за Помазанника Божьего, так как я лично был самым тесным образом связан с интересами Династии и был всем обязан Царскому строю».

В 1917 году отказался эмигрировать в Грецию:

«После февральской революции, во время беспорядков, Королева Эллинов Ольга Константиновна обращалась ко мне и предлагала уехать с ней в Грецию. Я от ее предложения отказался и заявил, что желаю оставаться со своей братией и в годину смуты, а не только в то время, когда мне приходилось ездить на великокняжеских автомобилях».

Революцию, по его собственным словам, «воспринял как тягчайшее бедствие для страны, означающее безвозвратную гибель прежней России«.

В начале 1919 года архимандрит Сергий был изгнан из монастыря (часть насельников не любила его за строгость) и был вынужден переехать в Александро-Невскую лавру. Среди братии произошло тогда разделение, и двадцать пять монахов с целью «оздоровления атмосферы монастыря» написали на него управляющему епархией епископу Гдовскому Вениамину (Казанскому) фактический донос, объявив в нем отца Сергия «ставленником бывшего Великого князя Дмитрия Константиновича, митрополита Питирима и Распутина». Недовольная часть братии в этом обращении из 22 пунктов упрекала, среди прочего, отца архимандрита в том, что он «заставил всю братию подписать бумагу на Преосвященного Антонина [Грановского], который 6 лет страдал за свободу в этой святой обители и просился на покой обратно сюда же», то есть не допустил снова в пустынь одного из будущих «вождей» обновленцев.

Служение в Петрограде

С 1920 до октября 1924 года — настоятель приходской церкви преподобномученика Андрея Критского (ранее приписной к Троице-Сергиевой пустыни), расположенной в трех километрах от Свято-Троицкой Сергиевой пустыни, в поселке Сергиевка (Володарский) в Петроградской губернии. Был любим прихожанами.

В 1922 году арестован в Петрограде во время кампании «по изъятию церковных ценностей». Вскоре был освобожден. Позднее он так говорил на следствии о своей позиции в это время:

«В момент изъятия церковных ценностей я стоял на позиции патриарха Тихона и считал, что достояние церковное должно быть нерушимо, и изъятие церковных ценностей явилось актом грубого насилия и произвола со стороны Сов. власти».

Обновленческое Епархиальное управление отец Сергий категорически отверг, и приход преподобномученика Андрея Критского стал одним из учредителей так называемой Петроградской автокефалии, активно боровшейся с обновленцами (в отличие от уклонившейся в раскол братии Троице-Сергиевой пустыни).

Епископское служение

24 октября 1924 года был хиротонисан во епископа Нарвского, викария Ленинградской епархии. Хиротонию в Москве возглавил патриарх Тихоном. Епископский совет, возглавляемый епископом Кронштадтским Венедиктом (Плотниковым), возражал против хиротонии. К владыке прихожане направили особую делегацию, но он отклонил ее ходатайство, сославшись на то, что «нужды в епископе не имеет и что кандидат не соответствует своему назначению…» Было собрано несколько тысяч подписей в поддержку просьбы о его епископской хиротонии.

Фактически кафедру владыка не получил, Нарва по мирному договору 1921 года была уступлена Советской Россией Эстонии, поэтому он продолжал служить в храме на станции Володарская. Ленинградский епископат его первоначально вежливо игнорировал, считая неравным себе, малообразованным простецом.

Ситуация изменилась после ареста в декабре 1925 года трех из четырех входивших в епископский совет архиереев. Оставшийся на свободе и вступивший в управление епархией епископ Григорий (Лебедев), воспитанник Московского Свято-Данилова монастыря, в письме предложил епископу Сергию служить, «где он пожелает, и куда его пригласят«, и сам нередко стал направлять владыку на богослужения в различные храмы.

По словам Краснова-Левитина:

«Одновременно с епископом Димитрием (Любимовым) был рукоположен престарелый инок, отец Сергий (Дружинин). Отец Сергий был из неученых монахов, в молодости служил вагоновожатым на конке, а потом на трамвае. Затем постригся в Троице-Сергиевой пустыни, заслужил всеобщее уважение своей строгой монашеской жизнью… Именно они стали главными противниками сергиевской политики в Петрограде…»

Епископ Сергий вошел в состав так называемого «Параллельного Синода» в Московском Свято-Даниловом монастыре.

Продолжал служить в своем храме, в 1926 — 1927 годах служил в Троицком Измайловском соборе, храме бывшего Синодального подворья, Покровской церкви на Боровой улице и в кафедральном соборе Воскресения Христова.

26 декабря 1927 года вместе с епископом Димитрием (Любимовым) подписал акт отхода от митрополита Сергия (Страгородского).

30 декабря 1927 года запрещён митрополитом Сергием в священнослужении.

Заявил о раскаянии. В начале января 1928 года запрещение было снято, был назначен епископом Копорским, викарием Ленинградской епархии.

Уход в иосифлянское движение

После письма митрополита Иосифа (Петровых) от 7 января 1928 года вновь присоединился к оппозиции митрополиту Сергию (Страгородскому). Стал одним из лидеров иосифлянского движения. Он считал, что «советская власть — власть безбожная… Поддержать безбожную власть – это значит стать самому безбожником».

27 марта 1928 года митрополитом Сергием уволен с кафедры и запрещён в священнослужении.

12 октября 1928 года вместе с владыкой Димитрием (Любимовым) тайно хиротонисал во епископа Максима (Жижиленко).

В ноябре 1929 года, после ареста епископа Димитрия, стал управляющим иосифлянской Ленинградской епархией.

Арест и тюремное заключение

7 декабря 1930 года арестован на станции Володарская Ленинградской области и заключен в одиночную камеру Дома предварительного заключения в Ленинграде. Обвинялся в том, что

«являясь членом контрреволюционной монархической церковной организации «Истинных» под руководством политического центра, создал в Ленинграде церковно-административный центр, группируя вокруг себя все реакционные силы духовенства и враждебно настроенный к соввласти элемент города и деревни, руководил деятельностью отдельных ячеек на территории СССР. Формировал ячейки-приходы из погромно-черносотенного элемента с целью подготовки к открытому выступлению против советской власти, свержения ее и восстановления монархии».

Не скрывал монархических убеждений, мужественно вел себя на следствии. Заявил:

«За все, что большевики совершили и продолжают совершать, за расстрелы духовенства и преданных Церкви Христовой, за разрушение Церкви, за тысячи погубленных сынов Отечества большевики ответят, и русский православный народ им не простит. Я считаю, что у власти в настоящее время собрались со всего мира гонители веры Христовой. Русский православный народ изнывает под тяжестью и гонениями этой власти…«

Проходил по групповому «делу «Истинно-Православных«, Ленинград, 1931 г.»

8 октября 1931 года Коллегией ОГПУ приговорён к пяти годам лишения свободы.

В 1931 — 1934 годах содержался в политизоляторе в городе Ярославле.

В январе 1935 года был переведен в Бутырский изолятор в Москве для помещения в больницу. В приобщенной к делу справке из санчасти Бутырского изолятора НКВД указано, что владыка поступил в больницу 22 января 1935 года с жалобами на головные боли и головокружения. Из поставленного медкомиссией диагноза: «По состоянию здоровья нуждается в больничном лечении в течение месяца».

В апреле 1935 года епископ Сергий был возвращен в Ярославский политизолятор.

Из характеристики епископа Сергия, подписанной начальником Ярославского политизолятора 15 сентября 1935 года:

«За время пребывания Дружинина в Ярославском политизоляторе, за таковым ничего предоссудительного установлено не было, его поведение было в политизоляторе удовлетворительное. Это объясняется весьма возможно, тем, что Дружинин слаб здоровьем».

Срок заключения у епископа Сергия кончался 7 декабря 1935 года, однако немощного старика не отпустили на свободу.

Ссылка в Йошкар-Олу

7 октября 1935 года Особым Совещанием при НКВД СССР он был приговорен к трём годам административной ссылки в Марийскую автономную область.

5 декабря 1935 года был отправлен по этапу в город Йошкар-Ола, где поселился у монахини Анны Степановны Комелиной и вел замкнутый образ жизни, лишь иногда получая с оказией весточки и посылки от своих добрых знакомых и духовных чад.

Здоровье владыки Сергия было сильно подорвано. Беспокоясь о владыке, верующие старались помочь ему, кто как может. Ему приносили продукты, одежду и другие необходимые вещи. Местное население чтило его, как святого старца. К нему приходило много людей — не только жители города, но и верующие из различных районов Марийской АО. У него бывали иосифляне и из Кировской епархии. С начала 1936 года стали приезжать духовные чада из Ленинграда. С владыкой Сергием общался епископ Иларион (Бельский), проживавший в ссылке в Козьмодемьянске.

В марте 1936 года ухаживать за больным епископом приехала из Ленинграда пенсионерка Екатерина Аверьяновна Киселева, которая через Красный Крест узнала адрес своего духовного отца.

В августе 1936 года епископ Сергий писал Е. П. Пешковой в Политический Красный Крест (ПКК):

«Глубокоуважаемая Екатерина Павловна, не забыл Вашу доброту… Когда я лежал в больнице, меня Вы очень успокаивали, как родного сына тогда держали. Я теперь очень нуждаюсь во всем. Не будет ли милости, помогите мне».

В ноябре 1936 года он снова пишет в ПКК:

«Нахожусь в г.Йошкар-Оле, как административно-ссыльный, живу в бедном домике двух старых монашек. Питаюсь подаянием добрых людей и при таких неблагоприятных условиях жизни все время болею. Нервы расшатаны, ноги и руки болят, и плохо ими владею, голова от ломоты разваливается на части. Долгое время от болезни ног не мог ходить один без посторонней помощи, но теперь благодарю Бога, с палкой в руках могу по комнате пройти один… Нуждаюсь в белье и теплой одежде. Если можете, помогите мне».

На эти письма сотрудники ПКК неизменно отвечали о невозможности оказания материальной помощи за отсутствием средств, однако, видимо, связывались с кем-то из духовных чад владыки, в некоторых письмах владыка благодарит за переводы.

Одна из бывших прихожанок прислала епископу Сергию антиминс и облачение со словами: «Как-нибудь уж сохраните, чтобы не попало в руки врагов«. Возможно, на этом антиминсе он служил дома литургию, так как в городе не было иосифлянских храмов. Кроме Анны Комелиной и монахини Антонины (Шахматовой), жившей в том же доме, в богослужениях участвовали и другие монахини, проживавшие в Йошкар-Оле, а также и крестьяне из ближайших деревень. Приезжали также священники и монашествующие из разных районов Марийской АССР и Кировской обл. Они обращались за благословением и руководством, присылали помощь. Эти богослужения рассматривались властями как собрания «контрреволюционеров».

Из показаний свидетеля по делу 1937 года:

«Дружинин Сергий с первого времени нахождения в политической ссылке в г.Йошкар-Ола окружил себя наиболее реакционной частью духовенства и монашествующих — церковно-сектантским элементом и, начиная с 1935г. … ведет активную к.-р. организационно-практическую работу по сколачиванию и объединению к.-р. групп церковников, последователей «ИПЦ», используя для этого свой прошлый авторитет епископа, духовника Дома Романовых. Проживая в г.Йошкар-Ола у Комелиной Анны Михайловны, Дружинин Сергий систематически в ее доме по ул.Волкова 94, собирает и проводит к.-р. нелегальные сборища».

Далее свидетель перечислял участников «нелегальных молитвенных сборищ» 14 и 19 января 1937г. [в праздники Обрезания и Крещения Господня].

«На этих обоих к.-р. сборищах проводились богослужения, т.е. «всенощная». После богослужения среди участников велся к.-р. разговор о непримиримости к Советской власти. И особенно к этому призывал Сергей Дружинин, который ставил вопрос перед присутствующими о необходимости разъяснять это среди верующих… Дружинин Сергей связался со всеми периферийными к.-р. группами «ИПЦ» на территории МАССР и Кировской обл. и используя свой сан епископа и ссыльного «мученика» от Советской власти, взял периферийные к.-р. группы под свое руководство и примерно с начала 1936г. руководит ими через бродячее духовенство: попов, монахов и других служителей культа».

Далее свидетель перечисляет эти периферийные группы «ИПЦ» и называет их руководителей: «Табашинская и Макманурская группа в Оршанском районе — священники Николай Виноградов и Харитон Пойдо».

Осенью 1937 года в Йошкар-Оле начались аресты катакомбников. Арестованные монахини и послушницы держались твердо, на вопросы отвечали максимально кратко и отрицательно.

Арест и кончина

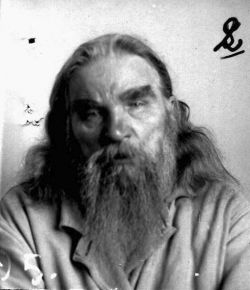

|

| Епископ Сергий (Дружинин). Тюремное фото |

7 сентября 1937 года епископ Сергий был арестован по обвинению в «организации и руководстве контрреволюционной группой и заключен в городскую тюрьму. Епископа Сергия допросили только один раз, в день ареста. Виновным в контрреволюционной деятельности он себя не признал.

Из обвинения:

«являясь ссыльным, за контрреволюционную деятельность, …определил себя контрреволюционным, монархическо-церковным элементом в городе, среди населения ведет контрреволюционную деятельность, а также объединяет своим руководством все контрреволюционные группировки ИПЦ в МАССР«.

В обвинительном заключении говорилось:

«Дружинин Иван (он же Сергей) Прохорович, как непримиримый враг существующего строя; Советской власти, на всем протяжении ее существования вел активную контрреволюционную борьбу за свержение последней и установление монархического строя… Прибыв на место ссылки в город Йошкар-Ола, он активно возобновил свою к/р деятельность, группируя вокруг себя враждебно настроенных лиц к Советской власти преимущественно из духовенства, монашек, которые среди населения города Йошкар-Ола и окружающих деревень вели к/р пораженческую агитацию, распространяли слухи о скорой войне и гибели Советской власти».

11 сентября 1937 года тройкой при УНКВД по Марийской АССР по статье 58-10 УК РСФСР с приговором к расстрелу.

По по групповому «делу епископа Сергия (Дружинина) и др., Йошкар-Ола, 1937 г.» проходили 19 человек, из них осудили 18. Кроме епископа Сергия к расстрелу приговорили о. Харитона Пойдо, монахиню Антонину (Шахматову), послушницу Анастасию Задворову и монахиню Евдокию (Стародубцеву). 13 бывших насельниц монастыря приговорили к 10 годам ИТЛ, мирянку Марию Булыгину — к 8 годам ИТЛ.

Епископ Сергий (Дружинин) был расстрелян 17 сентября 1937 года в подвале Йошкар-Олинской тюрьмы.

В октябре 1981 года состоялась канонизация епископа Сергия Русской Православной Церковью Заграницей.

11 марта 2020 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви его имя было включено в состав Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской [1].

Литература

- Архив УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. Д.П-83017.

- ГА РМЭ. Р.1086. Оп.7. Д.909.

- Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943: Сб. в 2-х частях/ Сост. М.Е. Губонин. М., 1994. С.894, 991.

- Мануил (Лемешевский В.В.), митр. Русские православные иерархи периода с 1893 по 1965 гг. (включительно). Erlangen, 1979-1989. Т. 6. С. 108-109.

- Осипова И.И. «Сквозь огнь мучений и воды слез…»: Гонения на Истинно-Православную Церковь: По материалам следственных и лагерных дел заключенных. М.: Серебряные нити, 1998. С.259.

- Шкаровский М.В. Иосифлянство: течение в Русской Православной Церкви. СПб.: НИЦ «Мемориал», 1999. С. 296-297.

- Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. СПб., 1999. С. 6.

- Антонов Виктор. Еще раз о священномученике Сергии (Дружинине)// Православная жизнь (Orthodox Life) (Приложение к Православной Руси). 1998, февраль, N 2 (578). С. 18-22.

- Краснов-Левитин А.Э. Лихие годы: 1925-1941. Воспоминания. Paris: YMCA-PRESS, 1977. С. 102-104.

- Синодик гонимых, умученных, в узах невинно пострадавших православных священно-церковнослужителей и мирян Санкт-Петербургской епархии: XX столетие. 2-е издание дополненное. СПб., 2002. 280 с. С. 29-30.

- Санкт-Петербургский мартиролог. СПб.: Изд-во «Миръ», «Общество святителя Василия Великого», 2002. 416 с. С. 29-30.

- Михаил Шкаровский. Епископ Сергий (Дружинин). Вестник ПСТГУ, 2005.

Использованные материалы

- БД ПСТГУ «Новомученики и Исповедники Русской Православной Церкви XX века»

[1] «В Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской включен ряд святых, почитаемых в Русской Зарубежной Церкви«, официальный сайт Русской Православной Церкви, //www.patriarhia.ru/db/text/5605576.html